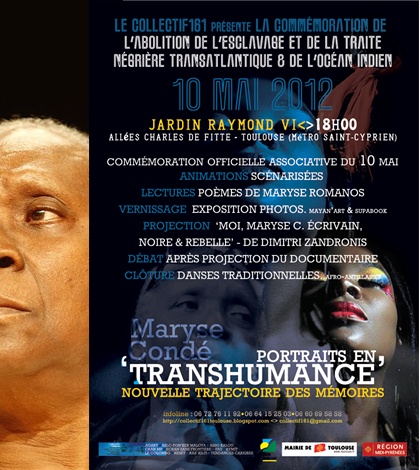

Discours du 10 Mai 2012

10 Mai 2012 – 164ème Anniversaire des abolitions de la traite négrière transatlantique et de l’esclavage

Mesdames, Messieurs les représentants des Institutions locales,

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Nous sommes réunis ici à l’occasion de la commémoration du 164ème anniversaire des abolitions de la traite négrière transatlantique et de l’esclavage.

C’est aussi pour nous l’occasion de rappeler l’ampleur de la saignée hémorragique infligée à l’Afrique et particulièrement au golfe de guinée.

Environ 28 millions de nos parents ont été arrachés à leurs terres par cette saignée qui a duré 4 siècles.

Ils étaient :

Wolofs, Bambaras, Sérères, Mandingues, Cangas, Ashantis, Aguas, Thiambas, Aradas, Nagos, Adjas, Yorubas, Haoussas, Ibos, Kongos, Bandias, tous de 3 ethnies principales ; Soudanais, Guinéens, Bantous.

Des hommes et des femmes dans la fleur de l’âge, chosifiés, enchaînés et acheminés au-delà des mers comme bêtes de somme pour produire le progrès et à l’enrichissement de l’occident.

Cette ponction des forces vives du continent noir non seulement l’a endeuillé et soumis, elle a aussi brisé radicalement les fondements même de ses valeurs vitales d’épanouissement en plombant son élan et sa dynamique primordiale. Cette tragédie, l’une des plus importantes de l’humanité, a essoré l’Afrique en brouillant ses repères, après avoir étranglé et étouffé ses ambitions. Aujourd’hui le continent noir et ses afro-descendants portent encore les stigmates de cette ignominie. Ecoutez donc les discours ambiants et vous constaterez combien les stéréotypes forgés depuis cette époque, gangrènent encore les parcours de nos vies. Il est vrai que vis-à-vis de cette Afrique et de ses populations les méthodes de dépossession, de perversion et les velléités d’assujettissement n’ont pas changé ; elles se sont simplement recyclées dans la signification des rapports entre pays riches et pauvres, développés et sous-développés.

Mais nous sommes en commémoration et chaque évènement de ce genre a un sens. Il renvoie en effet dans le recueillement, à la méditation sur ce sens : celui de se souvenir en conscience des faits et des dommages subis, pour entretenir une sorte de réarmement moral structurant et spécifique.

C’est le cas en la circonstance aujourd’hui pour les afro-descendants engagés et en recherche de leur vraie posture face aux enjeux des temps présents.

En effet, cette histoire cruelle est la nôtre, elle fait partie de nous mais elle est aussi dans la mémoire de l’humanité. Ceux et celles qui l’ont atrocement vécue et/ou lui ont survécu, ont cultivé obstinément la résistance jusqu’à l’affranchissement et la conquête de la liberté au prix fort.

Ils nous ont laissé à méditer sur leur courage, leur fierté et leur détermination, au prix de leur vie. Ces leçons de l’histoire sont nobles mais elles nous engagent aussi car il s’agit d’un héritage d’honneur à assumer.

Voilà pourquoi nous aussi, chers amis, nous devons être dans la résistance à l’oubli des balises de cette histoire et de nos modèles, pour éviter de nous fourvoyer hors des chemins de nos réparations collectives et de l’exigence d’un monde libre et égalitaire pour tous.

En écrivant ces lignes deux figures l’une ancienne et l’autre contemporaine me sont venues à l’esprit pour appuyer cette notion de balises de l’histoire.

La reine Zingha du royaume de Matamba-Ndongo (extrait des chroniques des explorateurs).

Débarquant des caravelles de l’amiral Diego Cao dans cette partie de l’Afrique en 1484, les Portugais furent surpris d’y découvrir un véritable eldorado de huit provinces insolemment fertiles, arrosées de nombreux cours d’eau et dotées d’une agriculture vivrière auto-suffisante et d’élevage de bovins. La nature semble prendre plaisir à rassembler ici tous les avantages que les mains bienfaisantes n’accordent que séparément dans les autres contrées et, quoique noirs, les habitants du royaume d’Angola sont en général fort adroits et très ingénieux.

En effet, cette population industrieuse était occupée à des activités aussi variées que l’artisanat, le tissage du velours de raphia, le travail de l’ivoire, le tannage de peaux, la fabrication d’ustensiles en cuivre, l’extraction minière et le commerce transfrontalier. Mais ce qui attira surtout leur attention, ce furent les diamants charriés par le fleuve Cuanza. Sans attendre ils décidèrent de prendre possession de ce lieu béni au nom de sa très chrétienne majesté le roi du Portugal afin d’en faire une escale d’approvisionnement d’esclaves pour la mise en valeur de leur territoire du Brésil. Ainsi, en déportant massivement les populations locales, ils se rendraient plus facilement maîtres des richesses du pays.

Ils lanceront leur conquête en attaquant, grâce à leur puissance de feu, le royaume de Matamba-Ndongo auquel ils amputeront la province du Ndongo et sa façade maritime. Le Mani, le roi d’alors, envoya sa sœur la princesse Zingha qui fut chargée d’aller négocier à Luanda, le nouveau tracé des frontières qu’il avait été contraint d’accepter.

Accueillie au palais du gouverneur par le vice roi du Portugal en personne, Zingha fut dirigée vers le salon ou devaient avoir lieu les pourparlers. Elle venait d’apercevoir, posés par terre sur un tapis, face à l’unique fauteuil de velours rouge visiblement destiné au vice roi, deux cousins de brocart frangés de fils d’or. Cette différence de traitement suggérant un état d’inféodation lui déplut souverainement. D’un geste sec elle ordonna à l’une de ses suivantes de s’approcher.

La servante n’eut point besoin d’explication pour comprendre le courroux de sa maîtresse. Elle se mit précipitamment à genoux sur le tapis et prenant appui sur ses coudes, pencha le buste en avant et lui présenta son dos. Un bourdonnement d’effarement saisit l’assemblée des officiels portugais. Zingha se posa sur ce fauteuil improvisé et y demeura pendant toute la durée de l’entretien, à la même hauteur d’assise que son interlocuteur.

Son sens de la répartie et son habileté politique dominèrent entièrement la rencontre, disent les chroniques portugaises de l’époque. Elle ne céda rien de ce qui semblait relever de la dignité de son peuple et parvint à obtenir le recul des troupes étrangères hors des frontières antérieures reconnues et le respect de la souveraineté du Matamba.

Aimé Césaire ( plus près de nous.)

Lors de la veillée que le CRANMP et La MAT avaient organisée Salle du Sénéchal lors de son décès l’émotion était grande et nous ressentions tous le grand vide laissé par le patriarche. J’ai eu ces mots pour exorciser le poids du désarroi brutal qui pesait sur nous.

« Mais il nous a pourtant appris à assumer la suite de son combat contre l’abaissement et le racisme idéologique !

Il ne faudrait donc pas que son enseignement nous échappe comme vient de nous échapper sa tutelle et sa présence parmi nous.

Il nous laisse en effet les anneaux et les digues de son parcours et des combats qu’il a livrés jusqu’à remettre à l’endroit notre humanité. Il nous a appris la fierté et la dignité nègre, celle reconnue à tout homme, à la fois identitaire et universelle, dans la diversité de l’humanité, c’est le sens de sa négritude.

Il est parti mais il nous a initié à croire en la force de la cohésion et de la solidarité qui cristallise afin de nous en servir comme un levier puissant pour refuser la soumission et l’arbitraire.

Enfin il nous a laissé sa parole forte, puissante, faite de mots et de signes à la fois solides et aigües pour durer et se transmettre de génération en génération.

Voilà pourquoi, au moment où il nous quitte, il ne nous veut pas tristes mais lucides et engagés à sa suite dans le combat qui l’a épuisé, pour que notre monde soit celui des hommes libres, égaux, acteurs vigilants du destin commun »

Aujourd’hui, dans un monde dit ouvert, voyez comme le repli égoïste refait surface et met à mal les valeurs humanistes quand l’abondance se restreint.

Il nous est donné de comprendre, que nous avons un héritage durablement capitalisé par ceux et celles qui nous ont ouvert les voies de la liberté, de la dignité qu’il ne faut sacrifier sous aucun prétexte. Sachons reconnaître nos vrais maîtres, nos héros; nourrissons-nous de leurs enseignements. Alors ils feront de nous des hommes et des femmes lucides et pourvus de ressources éprouvées.

A nous donc d’en faire bon usage, de les fructifier aussi, pour nous réhabiliter et nous assumer en responsabilité partout où nous sommes.

Merci de votre attention.

Dominique NITOUMBI

Related Posts

« Emission « Franc Parler » Canalsud 10 mai 2012 Maryse Condé : « Je suis une guadeloupéenne, originaire d’Afrique » »